随着新能源汽车产业的迅猛发展,充电桩作为其重要的配套设施,数量与日俱增。而充电桩外壳的电磁兼容性问题,不仅关系到充电桩自身的稳定运行,还可能对周边环境及其他电子设备产生潜在干扰。因此,提高充电桩外壳的电磁兼容性至关重要,以下是一些关键的方法与策略。

一、优化外壳材料选择

充电桩外壳材料对其电磁兼容性有着基础性影响。首先,应优先选用导电性能良好的金属材料,如铝合金、镀锌钢板等。金属材料能够有效地反射和吸收电磁波,形成天然的电磁屏蔽屏障。以铝合金为例,它具有较高的导电率,在高频电磁场下,能够将大部分电磁能量反射回去,减少电磁辐射的泄漏。同时,对于一些需要良好散热的充电桩部件,金属材料还能借助自身的导热性,快速散发热量,避免因局部过热导致电磁性能下降。

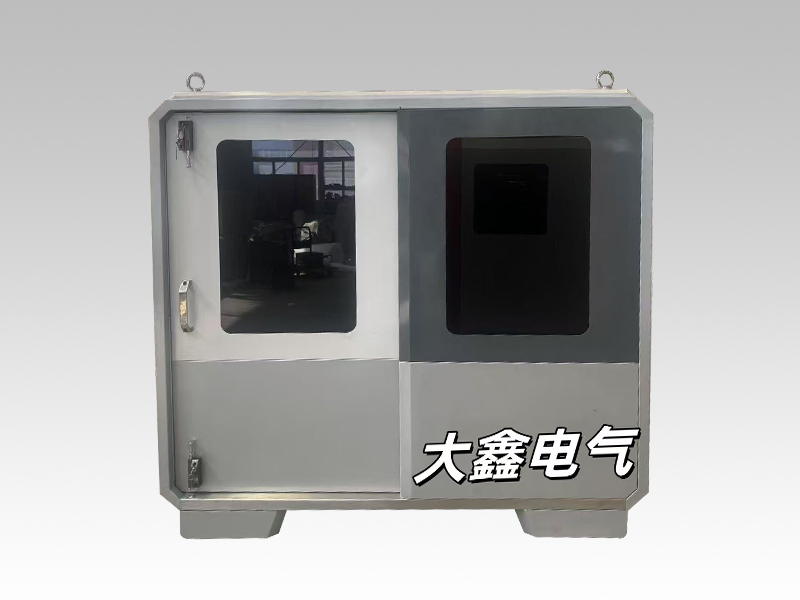

然而,金属材料也存在易腐蚀等问题。为解决这一问题,可采用表面处理技术,如阳极氧化处理铝合金外壳,在其表面形成一层致密的氧化膜,既能增强抗腐蚀能力,又不会显著影响电磁兼容性。对于一些特殊环境下的充电桩,如潮湿或高盐度环境,还可以考虑使用不锈钢等耐腐蚀性更强的金属材料,确保外壳在长期使用过程中保持良好的电磁性能。

二、合理的结构设计

密封设计:充电桩外壳的密封性能直接影响其电磁兼容性。良好的密封可以防止外界电磁干扰进入充电桩内部,同时也能阻止内部电磁泄漏影响外部环境。在外壳的接缝处,应采用导电密封条或密封胶进行密封处理。这些导电密封材料能够填充缝隙,保证电气连续性,使外壳形成一个相对封闭的电磁空间。

开孔优化:由于充电桩需要进行散热、接线等操作,外壳上不可避免地会有各种开孔。这些开孔若处理不当,将成为电磁泄漏的通道。对于散热孔,可以采用蜂窝状或阵列式的小孔设计,并在上面覆盖金属网或电磁屏蔽膜。这种设计既能保证空气流通实现散热功能,又能对电磁波起到衰减作用。对于线缆进出口等较大的开孔,应使用电磁密封衬垫进行填充,确保线缆穿过外壳时不会形成电磁泄漏点。

内部布局规划:合理的内部布局有助于减少电磁干扰。在充电桩外壳内部,应将强电部分与弱电部分、高频电路与低频电路分开布局,避免它们之间的电磁耦合。

三、接地设计

有效的接地是提高充电桩外壳电磁兼容性的关键环节。接地能够为电磁干扰提供一条低阻抗的泄放路径,将干扰电流引入大地,从而避免干扰在设备内部积累和传播。

充电桩外壳应采用多点接地方式,确保整个外壳与大地之间具有良好的电气连接。在外壳的底部、四周边缘等位置设置接地螺栓或接地片,通过低阻抗的接地线与公共接地网相连。对于一些大型充电桩,由于外壳尺寸较大,还应增加接地点的数量,以保证接地效果的均匀性。同时,接地线的长度应尽可能短,以降低接地电阻,提高接地效率。在接地材料的选择上,应选用导电性能良好、耐腐蚀的铜材或镀锡铜编织带等,确保接地系统的长期稳定性。

四、滤波技术应用

电源线滤波:在充电桩的电源输入线上安装电源滤波器,是抑制传导干扰的重要手段。电源滤波器能够过滤掉电源中的共模干扰和差模干扰,只允许纯净的交流电进入充电桩内部。共模滤波电容可以将电源线与大地之间的噪声电压短路到地,而差模滤波电容则能滤除两根电源线之间的差模干扰信号。同时,滤波器中的电感元件能够阻碍高频噪声电流的通过,进一步提高滤波效果。在选择电源滤波器时,应根据充电桩的功率、工作频率等参数,选择合适的滤波等级和插入损耗特性,确保其能够有效地抑制电源线上的电磁干扰。

信号线滤波:对于充电桩内部的控制信号、通信信号等弱电信号线,也应采取滤波措施。可以在信号线的进出口处安装信号滤波器,或者在电路板上的信号接口附近添加滤波电容、滤波电感等元件。这些滤波元件能够滤除信号线上的高频噪声,保证信号传输的准确性和稳定性。例如,在充电桩与监控系统通信的 RS485 信号线上,安装小型的磁环滤波器,能够有效地抑制外界电磁干扰对通信信号的影响,降低通信误码率。

综上所述,提高充电桩外壳的电磁兼容性需要从多个方面入手,包括优化外壳材料选择、合理的结构设计、有效的接地设计、滤波技术的应用。只有在各个环节都做到精心设计和严格控制,才能确保充电桩在复杂的电磁环境中稳定可靠地运行,为新能源汽车的普及和发展提供有力的支持。

此文章由www.daxindq.com编辑